学Education

気力を旺盛にし集中力を高めよう

個々の志望に沿った多様な学習指導で柔軟な発想力と考える力を育んでいきます。1年次は全クラス基礎課程を履修し、2・3年次は「進学コース」「受験コース」とコース別に学びます。どちらに進んでも駒澤大学、他大学受験が選択可能です。駒澤大学の附属校としての推薦制度もあり、学びの可能性は無限です。また、選択科目や受験対策の特別講座も充実。一人ひとりの目標達成をサポートする指導を行っています。

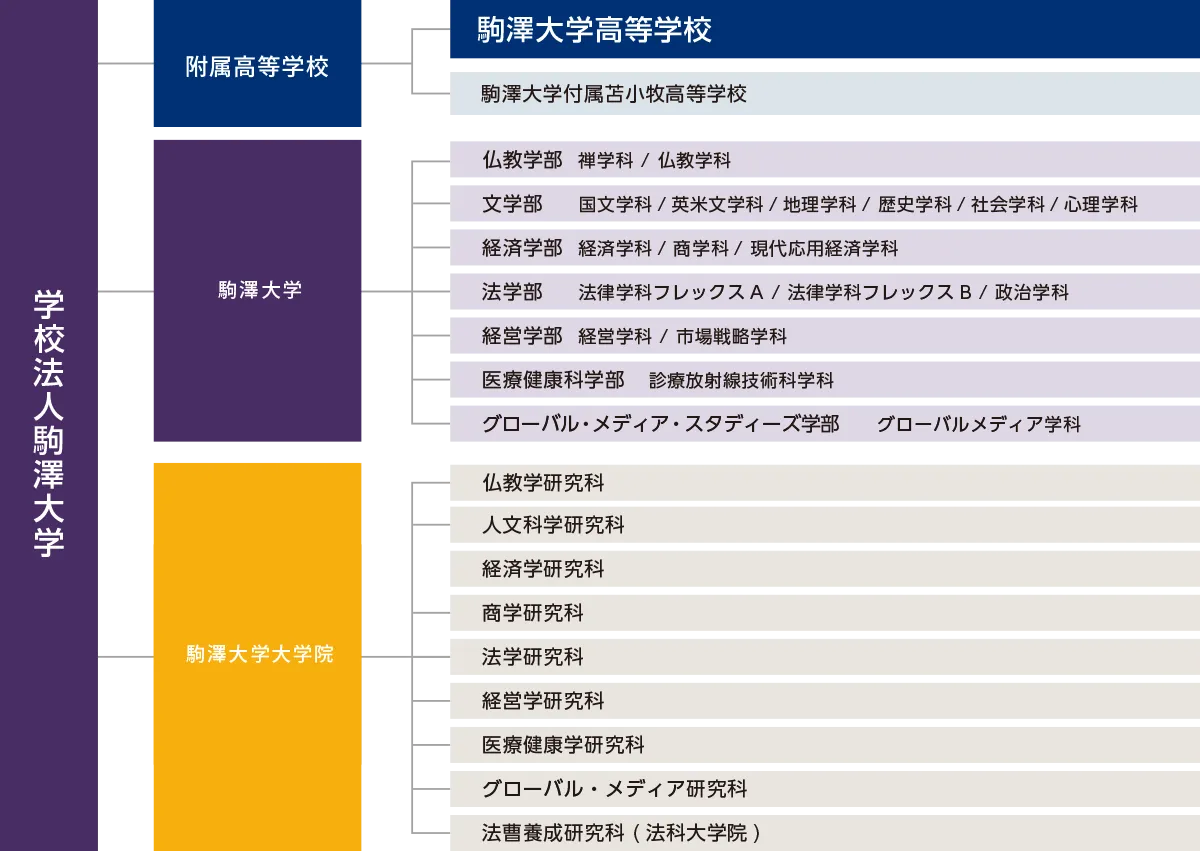

学校法人駒澤大学の建学の理念は、「学校法人駒澤大学寄附行為」第三条に、「この法人は、教育基本法、学校教育法及び私立学校法に基づき学校を設置し、仏教の教義並びに曹洞宗立宗の精神に則り、学校教育を行うことを目的とする」と規定されています。

Komazawa Spirits

学校法人駒澤大学の「建学の理念」を簡潔に表現するものとして、「信誠敬愛(しんせいけいあい)」や「行学一如(ぎょうがくいちにょ)」の言葉が用いられています。これらはともに歴史的背景の中で生まれ、使われてきた言葉です。

今日の立場からこれらの言葉を定義すれば、「信誠敬愛」の「信」は、教えを信じ、また自らを信じること、「誠」は、その信念に基づいて誠実に努めることを意味します。また「敬」は、自分自身と他者の尊厳を明確に意識し尊重すること、「愛」は、慈愛の心を持って自己の学びを周囲へ還元していくことです。

また、「行学一如」は、自らを高めるための「学び」と、それを慈しみの心をもって積極的に社会に活かしていく「実践」とは、一体であって別のものではないことを意味します。

建学の理念を日々の学校生活に活かすために

個々の志望に沿った多様な学習指導で柔軟な発想力と考える力を育んでいきます。1年次は全クラス基礎課程を履修し、2・3年次は「進学コース」「受験コース」とコース別に学びます。どちらに進んでも駒澤大学、他大学受験が選択可能です。駒澤大学の附属校としての推薦制度もあり、学びの可能性は無限です。また、選択科目や受験対策の特別講座も充実。一人ひとりの目標達成をサポートする指導を行っています。

常に夢や目標を持ち、懸命に努力をする駒大高の生徒たち。授業、部活動、日々の生活のすべてに精一杯取り組み、うまくいかない時の苦しみや、目標を達成することの喜びを経験することで、夢を実現する強い心を身につけます。生徒の秘められた可能性を「行学一如」の精神に裏打ちされた教育活動で伸ばしていきます。

高校の3年間は身体的にも精神的にも大きく変化し、成長する時期です。学習も日常生活も、何事にも精一杯に取り組む姿勢が、この先の長い人生を歩むうえで大きな財産となるでしょう。駒大高では仏教の時間や様々な学校行事を通じて、感性を磨き、情操を育む心の教育を実践しています。

部活動や学校行事に精一杯取り組む、友人と過ごす毎日を楽しむ…机に向かって学ぶことだけが大切な3年間ではありません。活発な部活動や多彩な行事など駒大高には学校生活を彩るもうひとつの学びの場があります。教室では学べない大切なことを部活動や行事を通して身につけます。

輝かしい伝統と実績を誇る駒澤大学は、その淵源をたずねれば、1592(文禄元)年に曹洞禅の参究と漢学の振興を目的として開かれた「学寮」にまでさかのぼることができます。その後、江戸時代になり、江戸の吉祥寺の「旃檀林」、青松寺の「獅子窟」、泉岳寺の「学寮」の三学林に数千人の学僧が学んでいたといわれます。その後、1875(明治8)年になり、青松寺境内に曹洞宗専門学本校が設立され、翌年には吉祥寺旃檀林に移転、1982(明治15)年に曹洞宗大学林専門学校と名づけられ、麻布北日ヶ窪に独立、1913(大正2)年には現在地の駒沢に移され、1925(明治14)年に駒澤大学と改称されて現在に至っております。

駒澤大学高等学校は、新学制による大学予科廃止の後を受けてその校舎を使用し、1948(昭和23)年、新制高等学校として発足しました。終戦直後の荒波に苦しみながらも次第に発展し、普通科、商業科合わせて生徒数1800名、教職員90名に達するに至りました。折しも大学においても学生数が膨張し、校舎配置の関係上、高等学校は現在の上用賀に新校舎を建設し、1966(昭和41)年9月移転しました。その後も若干の校舎増設がなされて施設の拡充につとめましたが、さらなる施設充実のため、1987(昭和62)年に新館、別館の増設。そして、社会情勢や教育的見地により女子生徒の受け入れを決定し、1994(平成6)年に新講堂兼体育館を増設、翌年より男女共学に移行しました。その後、2005(平成17)年に本館耐震補強工事、2008(平成20)年校庭に人工芝を敷設、教育環境の整備を進めています。2018(平成30)年、開校70周年を迎え、卒業者数累計3万人を超えるに至りました。

水道橋のたもとの吉祥寺内に創設された「学寮」は、江戸時代に入って隆盛を極め「旃檀林」(せんだんりん)と命名されました。これは、1657 (明暦3)年にこの学林を訪れた中国僧の陳道栄が、禅宗の「証道歌」に、「旃檀林に雑樹なし、鬱密深沈として獅子のみ住す」とあるのに因み「旃檀林」と命名し墨書したことに由来します。

香木の旃檀の林には他の木が育つことがない。この学林には、戒行純潔な清浄衆のみが住し、不浄雑行の人は存在しない。優れた者のみが集まる学林であるという一節に由来しています。「学林」を薫り高き旃檀の林にたとえ、そこで学ぶ学僧を、唯一そこに住むことのできる獅子になぞらえました。

「栴檀は双葉より芳し」と言われます。栴檀は発芽の頃から香気を放つ香木で、大成する人は幼少の時から優れているという意味であります。これが、駒澤大学の前身である「旃檀林」と呼ばれた学林の由来です。この「旃檀林」の名は北原白秋氏の作詞になる「校歌」の中に織り込まれ、現在まで歌い継がれています。校歌は本館前に歌碑として建てられ、栴檀の木は体育館前に植樹されています。